發布時間:2022-03-10閱讀次數: 2058

系統性紅斑狼瘡(SLE)

是一種自身免疫介導的彌漫性結締組織病,

累及多系統、多器官,

臨床表現復雜、病程遷延反復,

多種自身抗體、循環免疫復合物的產生及補體系統的異常是其主要特征。

系統性紅斑狼瘡流行病學分析,

從圖中可以看出中國人發病率最高

狼瘡性腎炎(LN)

SLE 最常見的并發癥及最常見的死亡原因之一,是影響 SLE 預后的重要因素。

5%~20%的 LN 患者在 10 年內可進展為終末期腎臟病。

LN 的早期診斷及病理類型、是否及早治療、是否及時控制病情活動等直接影響 LN 的預后。

而在多項研究中發現,

C1q 在 SLE,尤其是 LN 的發病過程中起重要作用。

首先認識認識C1q

C1q 是分子量為 460 kD 的糖蛋白,

共由 6 個亞單位組成的,

每個亞單位中包含有 N 端的膠原樣序列及 C 端的球狀結構。

C1q 作為補體經典途徑起始成分 C1 的亞基,

能夠結合多種配體,

具有激活補體經典途徑、清除病原體、免疫復合物、凋亡細胞及調理炎癥反應等多種功能。

C1q在SLE及LN中的作用

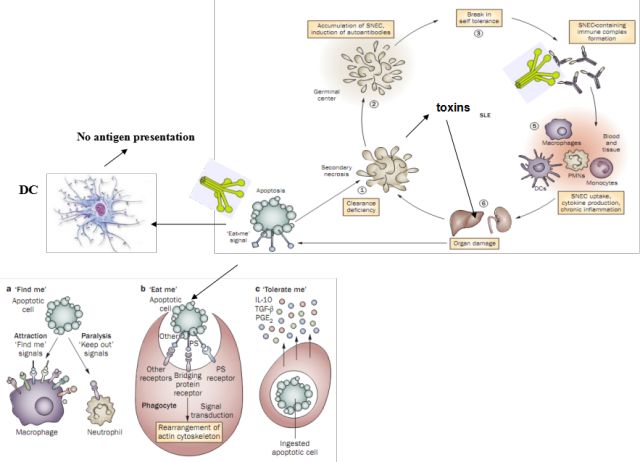

SLE 患者中由于大量補體的異常激活,

導致 C1q 的抗原決定簇膠原樣區暴露,

從而形成相應的 IgG 型自身抗體即 C1qAb。

當血清中 C1qAb 與 C1q 的膠原樣區結合,

形成 C1q-C1q 抗體復合物,

促進炎癥介質的釋放,

導致組織損傷。

同時 C1q 的消耗性減少影響補體系統的正常激活,

使免疫復合物及凋亡小體不能有效地轉運清除,

刺激機體免疫系統產生更多的抗體,

出現疾病活動。

另外 C1q 不僅可以與 C1q 抗體作用,

還可作為主要的靶抗原與一系列的抗-DNA 抗體交叉作用,

形成免疫復合物沉積于腎臟,

加重 SLE 患者的腎臟損害。

在研究中發現,

SLE 患者的血清 C1q 濃度低于其他風濕疾病患者、其他腎臟疾病患者和正常人群,

同時 SLE 組中 LN 患者的血清 C1q 水平低于非 LN 患者,

進一步分析,

C1q 在 SLE 患者中診斷LN的 ROC 曲線下面積為 0.717,

其單項診斷 LN 的敏感性為 66.7%,

特異性為 59.3%,

表明血清 C1q 水平與SLE 患者的腎臟損害有相關性,

其可作為診斷 LN 較好的血清指標。

伊普諾康--補體C1q測定試劑盒

性能指標

準確度:測定值與靶值相對偏差應≤10.0%

重復性:測量精密度CV≤5.0%、批間差≤10.0%

線性范圍:5-40mg/dl(相關系數r≥0.990)

分析靈敏度:在光徑為1.0 cm時,被測物濃度在20mg/dl時,吸光度變化應≥0.040A

參考區間:15.7-23.7mg/dl

臨床意義

急性腎小球腎炎監測的敏感指標

急性期、活動期狼瘡性腎炎的重要指標

監測類風濕病患者疾病活動度的新指標

特色項目

↓↓↓